カンファレンスDay 3¶

カンファレンス3日目はいよいよEuroPythonのカンファレンスとしての最終日です。

コミュニティ主催者のオープンスペースとランチ¶

カンファレンス3日目の午前中から午後にかけては、寺田さん(下記のコラム参照)と同じくコミュニティ主催者のオープンスペースとランチ[1]に参加しました。 これは名前の通り、PyConなどPython関連コミュニティを主催している人達で集まって、さまざまなディスカッションをする場です。 ヨーロッパを中心にたくさんの人達が集まって共有、ディスカッションしていました。

筆者も日本であった課題について共有し、オープンスペースの終了後に友人でもあるGeorgiさんから助言をもらうことができました。

オープンスペースのあとは、そのままコミュニティ主催者のみのランチ会場に移動です。 いくつかの丸テーブルにわかれてランチを楽しみました。 「そっちのPyConはどんな感じなの?」といった情報交換をしました。

ランチ¶

コラム:コミュニティ主催者向けのオープンスペースとコミュニティランチ

このコラムは、Day 2でコミュニティブースを紹介した、PAOの寺田がお伝えします。

Day 2のレポートのコラムでコミュニティー用ブースの紹介しましたが、ここではコミュニティ主催者向けのオープンスペースとコミュニティランチについて寺田からの目線で紹介します。

コミュニティ主催者向けのオープンスペースは、Day 3の11時から始まりました。 30名以上、20地域以上の方々が集まり、イベント主催者ならでは悩みや、地域ごとの状況を報告したりディスカッションしたりしました。 特にスポンサー集めや金銭面での話題が多く、どの地域もお金のことでは苦労があるようでした。 他には学生向けのチケット販売をするための施策や、参加費を安くして提供したいがこの時にもお金のことが重要になることから、金銭面の話題に戻ったりしていました。 金銭面での悩みは尽きないという感じでしたが、Python Software Foundationの助成金制度の活用などのアイデアが提示されました。

Community Organisers Open Space¶

私からは、PAOとしてイベントを開催するに当たり、場所の決め方や現地のコミュニティーとの連携方法などについてEuroPythonやPyCon Africaなどで採用している方法について質問しました。 EuroPythonでは地域主催者が中心になるのではなくEuroPython Societyが直接運営する形を取っているとのことでした。 残念ながら詳細の回答については時間が足りず、ランチタイムで継続的にディスカッションする事となり、その場では回答が得られませんでした。 PAOでは地域主催者が中心に運営をしてもらうスタイルを主軸に考えていたのと、現状のPAOでは大規模なイベントを開くだけのメンバーが居ないこともあり、違ったスタイルを模索する方向になるのだということはわかりました。 PyCon Africaの関係者もいたのですが具体的な話が聞けなかったのは心残りです。

全く別の話題としては、ノウハウ共有やドキュメントの大事さなども何名かから発言がありました。 前日のキーノートで話されていた、ツールやフレームワークを使ってもらうためにドキュメントが大事という部分に通じる部分だなと思いました。

このオープンスペースは2時間行われました。その後、別会場に移動しランチをとりました。 専用に部屋があり、食事も一般のものより少し豪華だったように感じました。 このランチスペースには、先程のオープンスペースに参加していなかった方々も集まり、総勢50名程度が参加していたかと思います。 私はランチ中に、EuroPython Societyの方々や日本からの鈴木たかのりさんなどを交えて、オープンスペース中に私が質問したことについて、継続ディスカッションできました。

EuroPythonにはヨーロッパ各地からはもちろん、アフリカや南米などからの参加者もいました。 多くの方が英語を母国語とはしていません。地元同士の会話ではそれぞれの言語を使っているように感じましたが、共通語は英語での会話となります。母国語としていない方々はゆっくりとした英語を話してくれたり、お互いに一生懸命言葉を理解しようとしてくれていると感じました。これもフレンドリーイベントであると感じたことに繋がるのかもしれません。

キーノート:”Python: the Documentary” screening and Q&A¶

トーク概要:https://ep2025.europython.eu/session/python-the-documentary-screening-and-q-a

スピーカー:Paul Everitt、Armin Ronacher、Brett Cannon

ビデオ:Keynote: “Python: the Documentary” Q&A — Paul Everitt, Armin Ronacher, Brett Cannon - YouTube

このキーノートでは”Python: the Documentary”というドキュメンタリーフィルムを見て、その裏側について著名な開発者がパネルディスカッション形式で回答するというものです。 冒頭ではドキュメンタリーの20分の短縮版が上映されましたが、Pythonの過去と現在を知ることができる興味深い内容でした。

このドキュメンタリーのフルバージョンが8月29日にYouTubeで公開されました。 1時間24分となかなかのボリュームですが、ぜひ時間を作って見てみてください。

ドキュメンタリーを見た後は、パネリストの3名がその感想やPythonの歴史、課題などについて議論しました。 後半は参加者からの質問もあり、55分にわたってさまざまなディスカッションが行われました。

すでにパネルディスカッションのビデオも公開されているので、興味のある方はぜひ見てみてください。

パネルディスカッションの様子¶

まさかのライトニングトーク¶

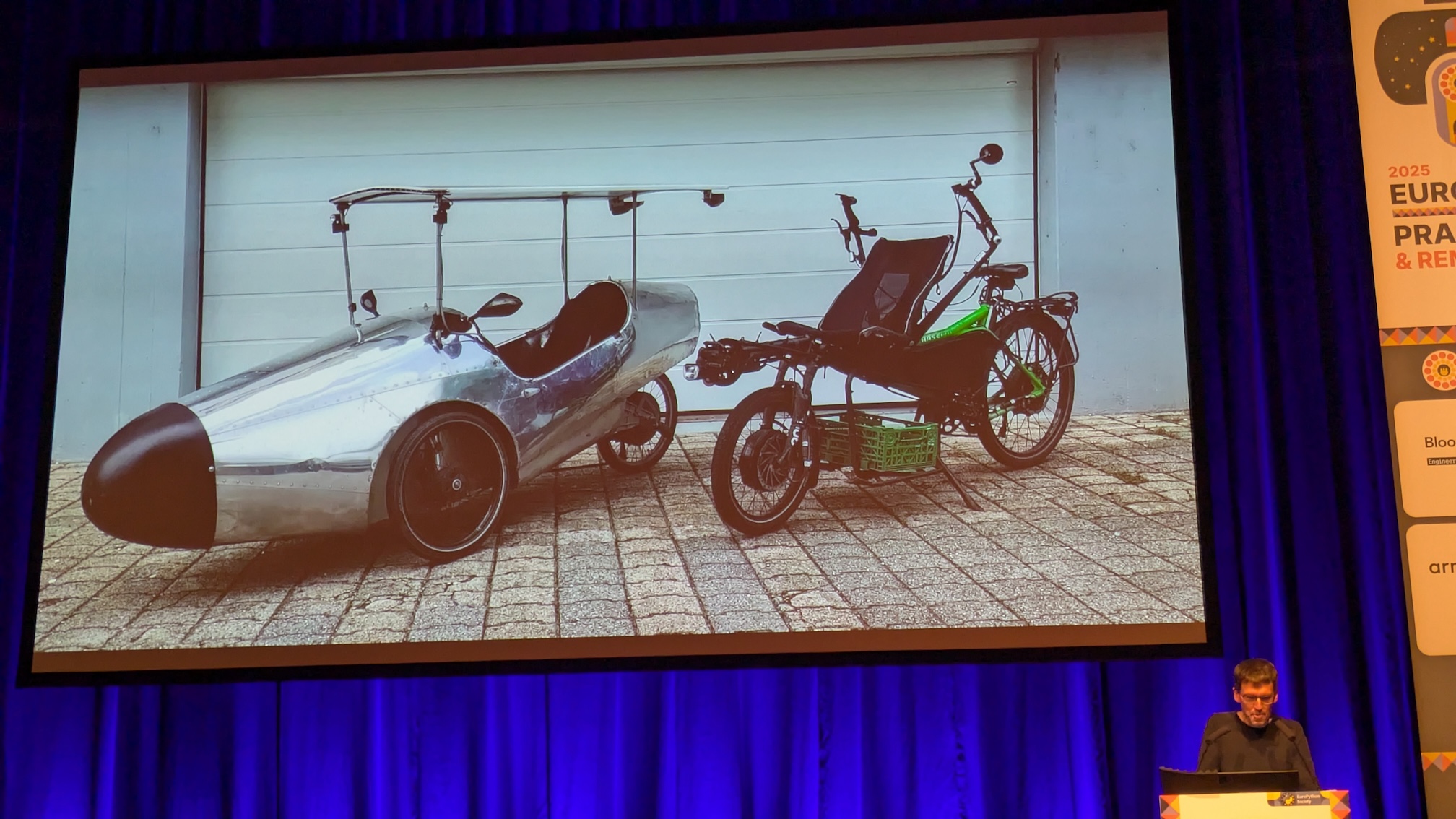

EuroPython最後のライトニングトーク(LT)です。 「私が考えるベスト・ワーストのオリンピックマスコット」「水中ロボットの開発チーム」「自作の電動自転車でスイスから来た人」など、個性的な発表が続きます。

自作の電動自転車¶

そのとき、事件が起こりました。 後ろから肩を叩かれ「Takanori、LTできるか?」と声をかけられたのです。 声をかけてきたのはプログラムチームのRodrigoさんです。

急遽LT枠にキャンセルができたため、声をかけてきたようです。 私が前の方に座っていたため、見つけられたということもあると思います。 一瞬考えて「やります」と返事をし、LTの準備をはじめました。

今のLT発表が終わったら次が私の番とのこと。 まじか!!と思いながら急いでスライドの内容を確認しました。 時間が無いので、発表スライドはPyCon US 2024のLTスライドをそのまま使います。 順番がきたのでステージに上がり「ついさっき『LTできる?』と聞かれたので、スライドはPyCon US 2024のままです」といった言い訳をしつつ、テンパりながなんとかLTの発表を終えることができました。

筆者のLTの様子(スライドの日付がPyCon US 2024)¶

発表内容は日本語の学習の難しい点(文字、単語間のスペースなし、漢字の読み)を共有し、それらの課題をPythonの自然言語ライブラリを使用して解決するというものです。 LT発表をしたことで「さっきのトーク良かったよ」といった感想をさまざまな方からもらいました。 イベントギリギリで幸運が転がり込み、EuroPythonに爪痕を残すことができました。

この発表の裏側や体験について、先日開催されたEuroPython & PHPers Day 2025 参加報告会で発表しました。 こちらのスライドとビデオは公開済みですので、興味のある方は見てみてください。

クロージング¶

私のLT発表が終わると別の方が壇上に上がり、PCでSuperColliderというシンセサイザーエンジンをPythonから操作するデモがはじまりました。 「あれ、私のLTが最後じゃないの」と思いながら発表を見ていると、ある曲のコードパターンの演奏をはじめました。 それはAlways Look on the Bright Side of Lifeという曲で、モンティ・パイソンのメンバーであるエリック・アイドルが作詞作曲、歌唱した有名な曲です(日本でもテレビCMで使われたことがあります)。

そしてPCとウクレレの伴奏にあわせて会場中で大合唱がはじまり、非常に盛り上がりました。 後半は他の仲間も楽器をもって壇上で演奏してまた大合唱。 1日目の夜のPyvoで演奏していた人達と同じだと思われます。

みんなで大合唱¶

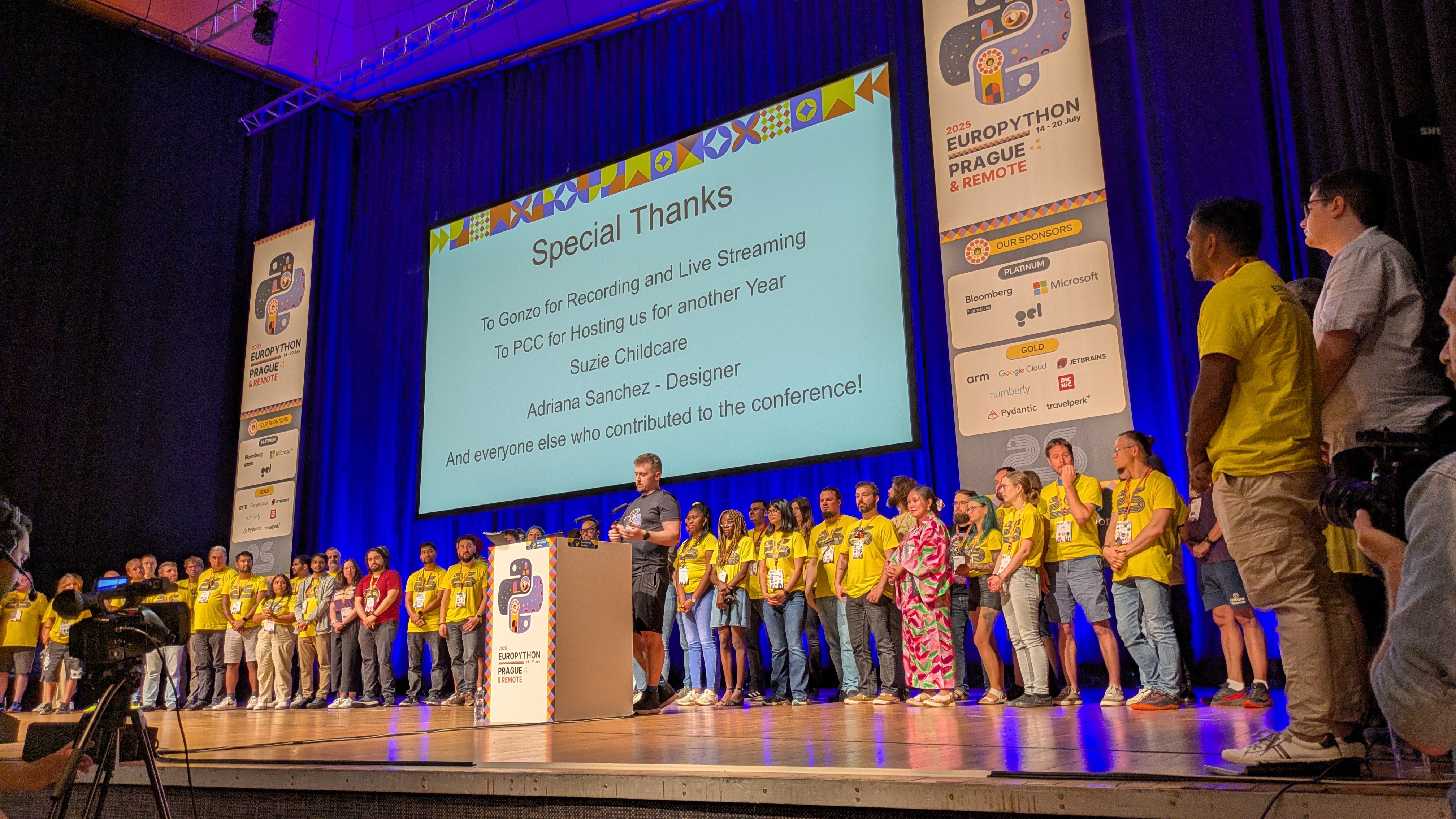

演奏が終わるとクロージングです。 主催者やEuroPythonのメンバーなどが壇上に呼ばれ拍手が起こります。 最後はボランティアスタッフも含めて壇上に上がり、多くの人達のサポートによってEuroPythonが開催されたことがわかります。

主催者やボランティアスタッフのみなさん¶

会場から外に出ると、先ほどLTで発表していた電動自転車がありました。 みんな興味津々で、作者の方と会話しながら写真を撮ったり、中を見せてもらったりしていました。 これから家族3人(夫婦+お子さん)でスイスへと10日ほどかけて帰っていくそうです。すごい。

ebikeの実物。上にソーラーパネルがある¶

夜は終わらない¶

この日のよるはアジア系メンバーで集まってThe Beer Spotという、チェコのクラフトビールのお店に行きました。 先日行ったSeeberia以外にもチェコのクラフトビールが色々あることを知れました。 16名くらいでワイワイと「次はどこ行くの?」「また会おうね」といった会話をしました。

私の席にあるのはビアフライトで好きなビールが試せます。 ビアフライトは175ml、5杯となかなか量が多いです。 これはチェコスタイルなんだろうなーと思いました。

アジア系メンバー¶

アジア系メンバー¶

さらに数名で、近くにあるKlub Újezdというお店で二次会に行きました。 いつも通り、よく飲んだPythonカンファレンスでした。